泌尿器科

- TOP

- 泌尿器科

泌尿器科

【泌尿器科受診の際の基本的お約束】

泌尿器科は予約優先制です。予約なしの患者様は待ち時間が長くなります。

予約をご希望の方はWeb予約、電話予約をご利用ください。混雑時は電話に出られないことがあります。改めておかけなおし下さい。

皮膚科と同日予約は、診療が滞るため、別日をご利用ください。

血尿

突然の血尿にお困りではありませんか?

- 考えられる原因は?

- 急性膀胱炎での血尿が多いですが、尿管結石や前立腺炎、膀胱癌からの血尿も考えられます。

- 治療方法やその種類・内容

- 超音波検査や軟性膀胱経で確認することで、すぐに診断可能です。

- 当院での検査と治療内容

- 突然の血尿の際には、直接ご来院ください。検尿、超音波検査、膀胱鏡など迅速対応いたします。

- 放っておくとこんな危険がありえます。

- 膀胱炎の場合、耐性菌が増えて 治療抵抗性を示すこともあります。膀胱癌の場合、腎臓にまで影響を与えることもあります。血尿?っと感じられた場合には、精査をお勧めします。

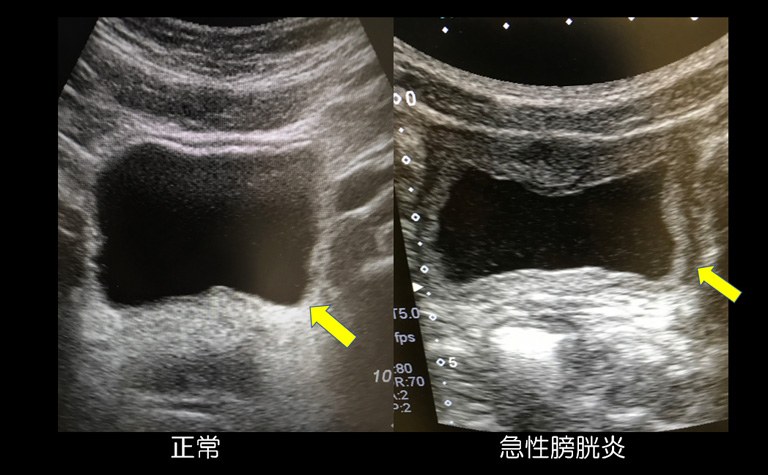

急性膀胱炎では、炎症による膀胱粘膜のむくみを認め( )、

)、

ここから出血(血尿)を来すことがあります。

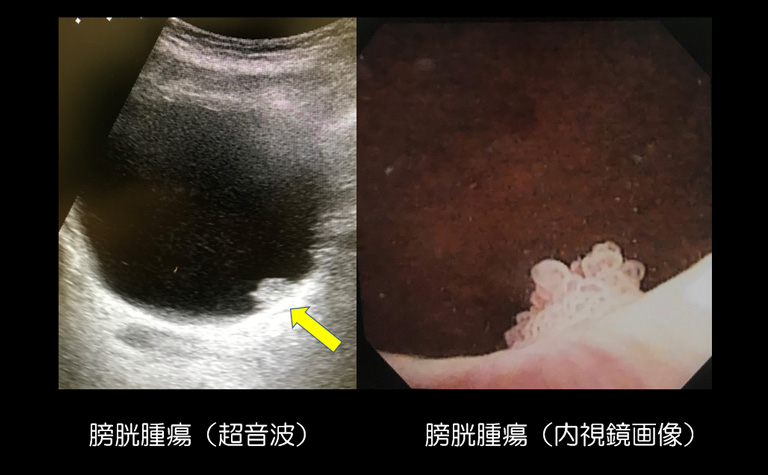

超音波では膀胱内に腫瘍を認めます。内視鏡でも同様の乳頭状腫瘍を認めます。腫瘍からの出血の場合、大量に出血(血尿)することもあります。

PSA検査

PSAとは?

PSAは前立腺で産生される固有のタンパク質で、前立腺肥大症や前立腺がんの指標となる腫瘍マーカーです。

PSAが高い場合に考えられること

もちろん前立腺癌の場合、PSA値は高くなりますが、前立腺肥大症や前立腺炎でも高値を示すことがあります。

治療方法やその種類・内容

PSA値だけで、前立腺癌の診断をするわけではありません。排尿症状、超音波、直腸診、4次元排尿画像、MRIなどを用いて、前立腺がんの有無を評価します。当院3階には手術検査室、経過観察室が準備してあり、痛みのない日帰り針生検が可能です。

放っておくとこんな危険がありえます。

PSAの値は、一度の結果だけで確定診断に至るわけではありません。経時的に測定することと、臨床所見により確定診断します。前立腺癌を見過ごさないために、お気軽にご相談ください。

もっと詳細に知りたい方は以下の動画をご覧ください。

前立腺がん

前立腺癌は最近急激な増加傾向(この25年間に対人口比10倍以上急増)がみられます。原因として、高齢化社会の到来、PSA血液検査(前立腺がんの腫瘍マーカー検査)による早期発見、食生活の欧米化が挙げられます。40歳代の基礎値から前立腺癌罹患率を推測することも可能です。50歳を過ぎた男性は、1年に1回はPSA検査を受けましょう。当院では、PSA検査、超音波検査、内視鏡検査、直腸診などの検査の上、前立腺がんの確定診断のために前立腺針生検(日帰り)を行っています。

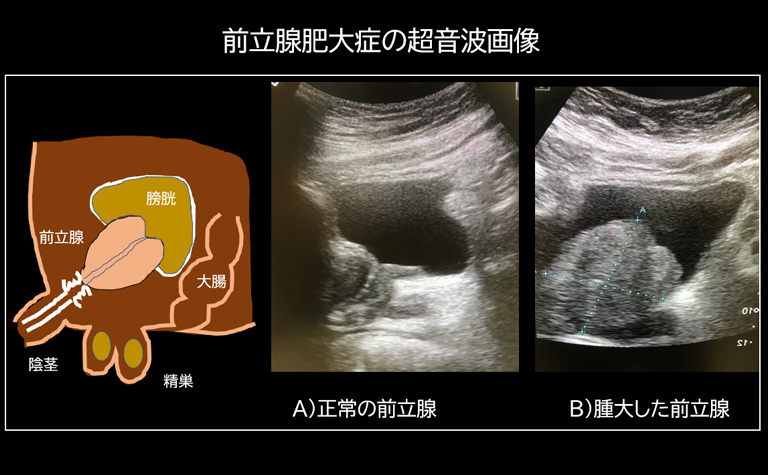

排尿障害・夜間頻尿・前立腺肥大症

加齢とともに尿の勢いが弱くなっていませんか?出始めに時間がかかっていませんか?夜間何度も起きることが当たり前と思っていませんか?前立腺肥大や膀胱機能低下によりこれらの症状が生じます。しかし、前立腺の大きさと排尿症状は必ずしも一致しません。小さな前立腺の人でも排尿障害が顕著の方もおれば、大きな前立腺の方でも、まったく症状が認められない方もおられます。尿の流れを確認し、内服治療にて対応します。前立腺腫大による尿道の閉塞が強い症例には、内服治療のほかに、レーザー手術も効果的です。

排尿障害・夜間頻尿・前立腺肥大症

もちろん、前立腺肥大症の可能性もありますが、膀胱機能や過敏性も意外と影響しています。排尿は膀胱の力と前立腺の内部の尿道の広さ、狭さの兼ね合いです。

理想的な排尿の3要素とは?

①尿を十分に溜めれるだけの膀胱の容量があること

②排尿の際に、膀胱が力強く収縮できる能力があること

③出口が広いか狭いか(前立腺肥大症があるかないか)

これら膀胱と前立腺の要素が整えば、スムーズに尿を出すことができるといえます。

どんな治療をおこないますか?

まずは、前立腺部の通り道が狭いかそうでないかを調べます。前立腺が大きいからと言って必ずしも狭いとは限りません。(ここは重要です!!)

通り道が狭くはないけれども膀胱機能に原因がある場合には 膀胱の機能を調整してあげることで尿の出方がよくなります。

肥大により残尿が多い場合には、前立腺の通り道を広げる、もしくは通り道にワックスをかけて、スムーズに排尿できるよう内服治療を行います。

当院での検査、治療

従来の超音波画像や尿流量測定に加え、尿の流れを動画で確認できる“4次元排尿画像”を提示し、患者さんの排尿状態をご説明します。ご自身の排尿状態をご理解いただき、適した治療方針を提示致します。

放っておくとこんなことになります

長期間、残尿が溜まり続けると、膀胱機能が低下し、膀胱収縮力自体が落ちてしまいます。

膀胱の機能が落ちる前にご相談ください。

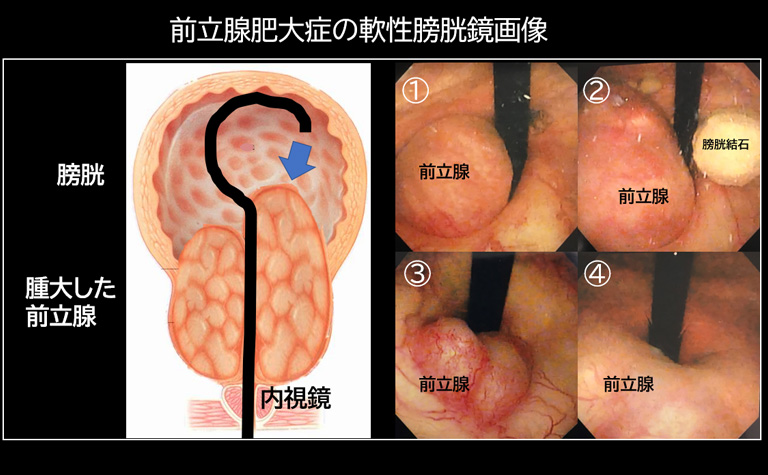

前立腺が腫大し排尿を妨げている

前立腺が膀胱内へと腫大している

夜間頻尿、尿勢低下などの症状が激しい方や、治療するもなかなか改善しない患者様は、いちどご相談ください。

夜間頻尿、尿勢低下などの症状が激しい方や、治療するもなかなか改善しない患者様は、いちどご相談ください。

排尿が始まると、尿道の広がりとともに、スムーズに排尿できている様子が確認できる。

排尿が始まると、尿道の広がりとともに、スムーズに排尿できている様子が確認できる。

高齢者の排尿障害を「年のせいだ」と諦めないでください

排尿の問題は40歳代から始まり高齢になると多くの方が悩まれる問題です。尿が出にくい・勢いが弱くなった。夜トイレに起きることが増えた。尿漏れをしてしまう。残尿感があるなど・・・年のせいだとあきらめないでください。早く正確な診断を元にした治療を始めれば、行動療法、薬物療法など手術をする前にもできることがある 方が大勢おられます。

- 尿の勢いは良くないが、何とか出ているからいいかと考えている方

- 泌尿器科にはかかりたいけれど、手術までは考えていない方

- まずは、排尿状態を正確に評価理解したいと考えている方

排尿症状のタイプはひとそれぞれです。

夜間頻尿ですか?

血尿ですか?

尿失禁ですか?

排尿時痛ですか?

あなたの排尿症状はどこからでしょうか、それが診断に大切な情報です。

性感染症 (STD検診)

クラミジア、淋病、単純ヘルペス、梅毒、コンジローマ、マイコプラズマ、膣トリコモナス、カンジダ、HIV感染症、 B型肝炎、CT型肝炎、ケジラミなど、性行為感染症を疑う所見の際にはご相談ください。泌尿器科、皮膚科境界病変は、両科にて診断します。

前立腺炎

前立腺に炎症が起こっている状態を前立腺炎と言います。尿路の細菌感染による急性(細菌性)前立腺炎の場合には点滴治療が必要となる場合があります。また、感染が証明されないけれど、陰部の不快感、排尿時・排尿後の痛み、射精時・射精後の痛み、精液に血が混じるなどさまざまな症状を呈する慢性前立腺炎/慢性骨盤疼痛症候群も含まれます。これらの場合には、抗生物質や漢方薬の投与、生活指導などで治療を進めますが、難治性、反復性のこともあり、症状が改善するまでに数か月を要することも少なくありません。

尿管結石

16人に1人は尿管結石を持つと言われております。結石の長径が8mm以下の場合は自然排石が期待できるため水分摂取(1日尿量2,000ml以上)、運動、排石促進薬などにて経過をみていきます。症状改善しない場合には、近隣施設にご紹介し、ESWL(対外衝撃波砕石術)や内視鏡的結石破砕術を行います。

泌尿器科疾患と生活習慣

*高血圧症・脂質異常症・糖尿病の患者様(前医から継続治療中の方)に関して、年々増加する生活習慣病対策の一環として厚労省は令和6年6月1日に診療報酬を改定し、「特定疾患治療管理料」から「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。

この改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、食事や運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」への初回の署名が必要となりますので、ご協力をお願いいたします。

湘南平塚クリニック

(泌尿器科、皮膚科)

の概要

- 院長

- 森 紳太郎(泌尿器科・女性泌尿器科)医学博士

- 資格等

- 泌尿器科学会認定専門医

- 泌尿器科学会認定指導医

- 泌尿器内視鏡学会認定専門医

- がん治療認定医

- 標榜科

- 泌尿器科

- 住所

- 〒254-0035

神奈川県平塚市宮の前2-6 平塚IHビル2階・3階 - 電話

- 0463-25-6478

当院はカードでの決済は行っておりません。

|

泌尿器科・女性泌尿器科

(森 紳太郎Dr) |

月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00−13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 13:00−15:00 | ★ | ★ | ★ | - | ★ | - |

| 15:00−18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - |

| 皮膚科・漢方皮膚科 |

月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 9:00−13:00 | - | ▲ | 外勤 | ■ | ■ | ● |

| 15:00−18:00 | - | ▲ | 外勤 | ■ | ■ | - |

開門時間:午前8時50分~、午後14時50分~

受付終了:午前12時00分、午後17時

(混雑具合により早くに終了する場合あり)

▲Web優先・一部来院順

(定員で打ち切り・Web優先のため待ち時間がかなりかかります)

■Web予約のみ

★日帰り検査・特殊外来